筆者はOpenAI社のChatGPTを有料サブスク契約しており、普段からプライベー度な作業や本業でも一部のアイディアの壁打ちで使用したりしているのですが、たまたまChatGPTだけにあって、他のCopilotやGemini、Grokにない機能があったので、ご紹介します。

Bioツール

その機能とは・・・

Bioツールという機能です。

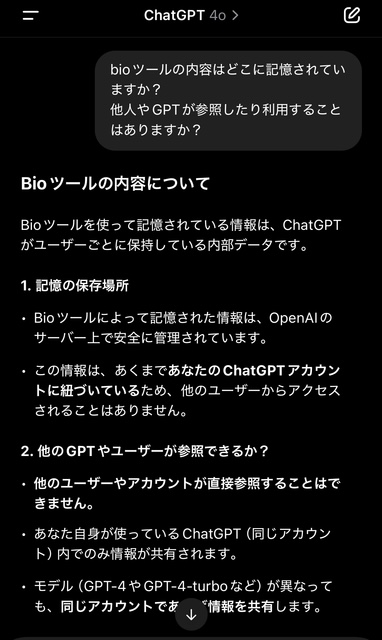

これは各ユーザが頻繁に繰り返しChatGPTに問い合わせしている内容の中からその後の会話に役立てるような重要と思われる情報、興味や環境、使用機材などの基本的な情報についてChatGPT側で保存してくれているということです。

これはまた別のモデル、4oからGPT4.5とかにモデルを切り替えても記憶しているということです。

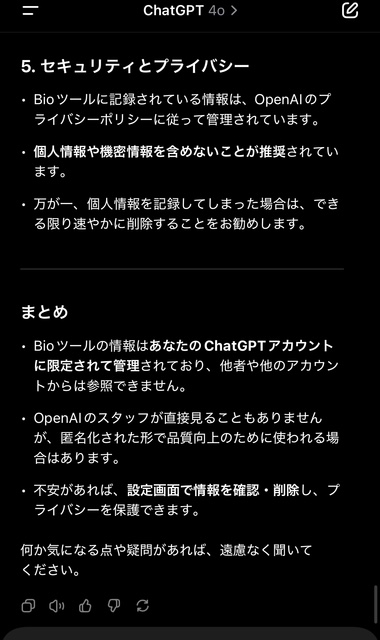

尚、ユーザが直接Bioツールを使うことはできないとのことですが、「これを覚えておいて」と明示的に指示すると記憶してくれます。また同様に「この情報は削除して」というと記憶から消してくれます。

もうこれって、人間の代わりに覚えてくれる外部記憶じゃん!

セキュリティは大丈夫??

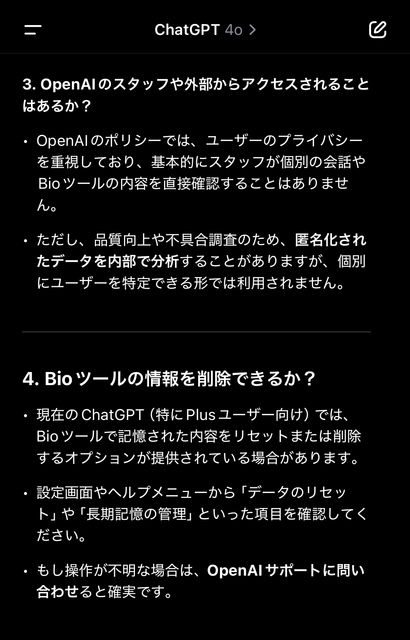

ちなみに他のユーザや、OpenAIスタッフでも、見ることはないとのことです。

それでもやっぱり、個人情報は記憶させない方がいいです。

なんか匿名化して共有する場合があるという記載がちょっと引っかかりますけどね。

AIを育てるという時代になっていく

このChatGPTのBioツールはまさにAIを育てるということになるのだと思います。

各種生成AIツールを単なるその場限りの要約ツールや検索ツールとして使うのか、

はたまた頼れる相棒として使うのか、うまく使い分けして、用途によって使いこなしていく力が、これからの時代のユーザに求められるのかなと思います。

尚、このBioツールの機能は企業版で使う場合は無効化することも可能なようです。

職場で提供されている場合は使えない可能性もありますので、その際はプライベートでご利用ください。

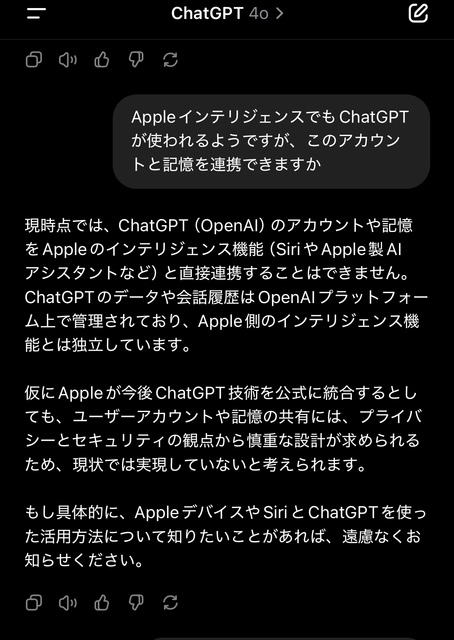

Apple Intelligenceはどうなる?

OpenAIのアカウントに紐づいた記憶はAppleインテリジェンスとは別物ということで、

SiriからChatGPT呼び出した方が良いかもです。

筆者環境でもアカウント連携自体はできていますが、

ChatGPTの記憶した内容はSiriでは聞いても記憶してはいませんでした。

このアカウント連携はChatGPTの有償利用者向けに使用可能なサブスクのモデルを開放というレベルですね。

まとめ

というわけで、今回はChatGPTのBiotoolについてご紹介しました。

気になった方は使ってみてください。

生成AIを使い込んで賢いAIを育てていきましょう。

それでは、参考になれば幸いです。